漢方と生活習慣病の関わり

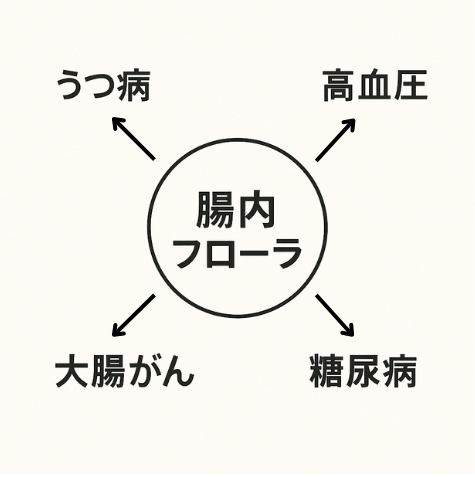

しかし、漢方を服用している方々に皮膚病の改善や生活習慣病の改善を認めることがあるのはなぜでしょうか。近年「腸内フローラ」「腸活」といった概念から、身体のさまざまな不調を治す糸口が見えるのではないかと考えています。

循環器疾患や糖尿病と腸内細菌の関わりが明らかになり、腸管内の善玉菌や悪玉菌の分布バランスを「腸内フローラ」と呼ぶようになりました。それを整えることが「腸活」と言われています。

腸内フローラに注目した生薬の力

数年前に私が抱いた疑問があります。漢方には桂枝加芍薬大黄湯がありますが、これは下痢止めに下剤が組み合わされた処方です。どんな症状に使うのだろうと不思議に思いました。桂枝加芍薬大黄湯に含まれる大黄の主成分はセンノシドといって、西洋医学でも下剤として利用されますので「大黄=下剤」と思いがちです。しかし大黄には腸の炎症を抑え整える作用もあります。異常に乱れた腸内フローラを整える役割を持つと考えられます。先の防風通聖散も大黄を含有しており、生活習慣病の方の腸内フローラを改善するのだと思われます。古くからの研究や私の経験から、特に桂枝・大黄・茵蔯蒿といった生薬に注目しています。これらに限らず、腸内フローラに好影響を与える生薬は他にもあると考えられます。

体質を見極める漢方の視点

漢方処方は各患者の証を見極めて方剤を決めますが、この「証」というのは先人から受け継がれてきたEvidenceです。ただし、それは知識の継承だけでなく、医師としてのセンスに依るところが大きく、万人が容易に会得できるものではありません。ですから、それ以外のEvidenceも積極的に受け入れて診療に生かした方が、治療効果を得られやすいと考えています。

腸内フローラとの関連が示されてきた疾患

近年の腸内フローラ研究から、多くのことが科学的に判明してきました。ここで詳細に見ていきます。腸内フローラとの関連が示されてきた疾患を以下に挙げます。

- ・高血圧、糖尿病、動脈硬化症。そこから発症する冠動脈疾患、慢性腎臓病、脳卒中。さらに関連する肥満症、脂肪肝、骨粗鬆症。

- ・脳腸相関として、うつ病、パーキンソン病、自閉症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症。

- ・がんとの関連:胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵がん。

- ・消化管疾患:過敏性腸症候群(IBS)、慢性便秘症、慢性下痢症、機能性ディスペプシア(FD)。

- ・婦人科疾患:不妊症、子宮内膜症、細菌性膣炎、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)。

疾患以外にも、慢性疲労症候群を引き起こしたり、腸内フローラの日内変動が睡眠リズムに関わり、不眠を引き起こすこともあります。また、疾患・病態以外では、スポーツマン特有の腸内細菌やパフォーマンスを向上させる腸内細菌も報告されています。

腸内フローラを対象にした治療について

-

プロバイオティクス

-

プレバイオティクス

-

シンバイオティクス

【執筆者】院長